联系电话

联系电话

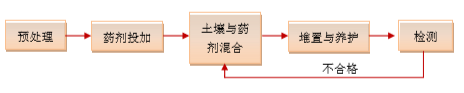

清挖出的重金属污染底泥,送入污泥处置场暂存,经过风干降低含水率后,进行固化稳定化。施工工艺流程如下:

图 1固化稳定化施工工艺流程图

1)预处理

清挖的重金属污染底泥进入污泥处置场进行风干晾晒,当含水率达到固化稳定化要求时,进行下道工序。

2)底泥破碎筛分

采用专业的破碎筛分设备对底泥进行破碎筛分,筛分出的垃圾单独存放处理。底泥破碎的标准应满足与药剂充分结合快速进行反应的技术要求。

3)底泥添加药剂与机械搅拌

按照小试、中试确定的药剂投加比例,配合药剂计量装置,将药剂与破碎后的底泥经传送装置投加至专用的搅拌设备充分拌合,

污染底泥与药剂混合的均匀程度是决定固化稳定化处置效果的关键因素,使污染底泥与药剂在最短时间内充分混合,适宜的土壤粒径和含水率使药剂和污染物的反应快速而充分,有效的药剂成分和合理的添加步骤使污染物的稳定化和固化产物高效稳定。

4)处置后底泥的堆置与养护

经修复处置后的底泥,运至指定待检区域进行堆置养护。待养护底泥按照污染程度分别堆置成长条土垛,用防尘网覆盖。堆置养护期间定期采样检测底泥含水率,维持待检底泥含水率小于60%,等待取样检测。

5)取样检测

对于达到养护期的底泥,按照工程监测方案,约500m3 采集一个样品。样品处理采用《固体废物浸出毒性浸出方法翻转法》(GB5086.1-1997),As、Hg 元素分析采用原子荧光法;Cd、Cu、Pb、Zn 元素分析采用原子吸收分光光度法。

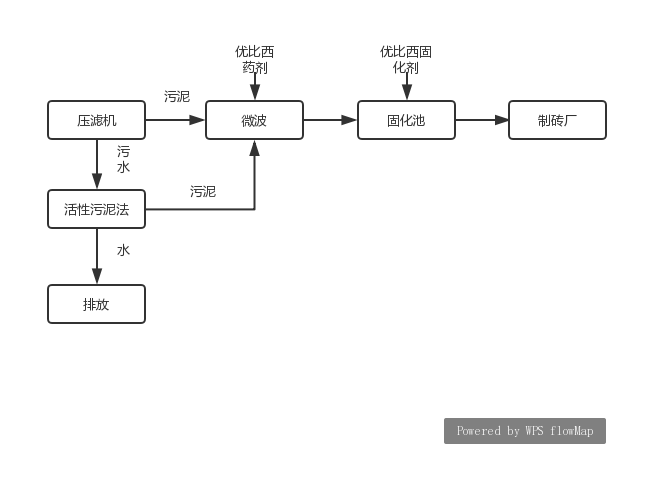

含水率75%原始底泥通过污泥泵传输到压滤机,压滤机压滤后的污水通过活性污泥法处理,处理后的水正常排放,处理后的泥与压滤机压滤后含水率为60%泥通过污泥泵传输到微波设备加热,加热至60℃时添加优比西药剂,后加热至90℃(污泥在微波设备中停留五分钟)后通过泵传输至固化池,在固化池内添加优比西固化剂固化污泥后运至烧砖厂。

图2 底泥处理工艺流程图

使用本方案处理底泥,可有效的减少底泥中苯,芘,菲的含量,并使底泥减量化50%,固化后的底泥各项指标均达到制砖要求。

水稻对湖泊、水库水体富营养化的修复潮泊富营养化是湖泊水体在自然环境因素和人为活动双重影响下,由于大量营养盐输入而使得湖泊水体逐步从生产力水平低的贫营养状态向生产力水平高的富营养状态转化的一种现象。氮和磷是其主要污染指标。

水稻对湖泊水体的净化主要有两种方式:1)以人工浮床为载体种植到水面;2)通过在湖滨无耕作种植水稻来净化水质。采用生态浮床对小兴凯湖进行了7周期(每10d为一周期)的水体净化研究,结果表明水稻在前3个周期净化能力逐渐上升,此后达到稳定状态:7个周期内对水体总氮和总磷的平均去除率达到85%。

水稻吸收氢磷主要集中在地上叶部。采用生浮床对湖水质进行净化。通过修复,水体总氮、氨态氮和总磷含量分别降低了70%多。在湖滨免耕种植水稻,将湖水灌入稻田,经稻田净化后再返回,水稻在生长过程中对滇池水体中 TP、TN去除率分别达到40%~80%除对水体氮、磷的消减外,水稻湿地还可调节浮游植和多样性。

床栽培水稻和养殖尾水灌既稻出等方式,可使养殖尾水中富余的营养物质被水稻植株吸收利用,减少养殖尾水中营养物质的积累,从而有效降低养殖水体的富营养化程度。水稻收获时,种稻鱼塘水体总氮含量为0.49mgL,比不种稻池塘低96.0%;种稻鱼塘水体中总磷含量为 0.08mgL,比不种稻鱼塘低84.5%。水稻可通过同化吸收、促进水体中含氮颗粒物质沉降和反硝化作用等来降低水中总氮含量,而水体总磷的去 除则主要受沉积、微生物的同化吸收、沉积物-水界的磷吸附等间接作用影响。

间歇灌溉排水和间歇灌溉连续排水方式下,稻田湿地系统对污水中氮、 磷养分的去除率要高于平衡灌溉方式,且渗径达到 50cm时,净化效果明显优于30cm。养殖池塘周边充裕的土地充当稻田湿地,利用养殖尾水进行水稻灌溉,结果表明对洫塘养殖尾水中的 TN、TP、NO3—-N和NH4+-N的去除率高于人工湿地。

图3 人工浮床为载体种植水稻图